Até há cerca de um século atrás, quase ninguém vivia sozinho; Como é que a vida moderna se tornou tão solitária?

Nós temos fome de intimidade; vamos secando sem ela. E no entanto, muito antes da actual pandemia, o isolamento forçado e o distanciamento social, os humanos tinham começado afastar-se e isolar-se.

Antes dos tempos modernos, muito poucos seres humanos viviam sozinhos.

Lentamente, há não muito mais de um século, isso mudou.

Nos Estados Unidos, mais de uma em cada quatro pessoas vive agora sozinha; em algumas partes do país, especialmente nas grandes cidades, essa percentagem é ainda mais elevada.

Podemos viver sozinhos sem nos sentirmos sós, e podemos sentir-nos sós sem vivermos sozinhos, mas as duas coisas estão intimamente ligadas, o que torna o confinamento muito mais difícil de suportar.

A solidão, escusado dizê-lo, é terrível para a saúde.

Em 2017 e 2018, o antigo cirurgião-geral americano Vivek H. Murthy declarou a existência de uma “epidemia de solidão”, e o Reino Unido nomeou um ministro da Solidão.

Para diagnosticar esta doença, os médicos da U.C.L.A. desenvolveram uma Escala de Solidão.

Com frequência; por vezes; raramente; ou nunca se sente desta forma?

– Estou infeliz por fazer tantas coisas sozinho.

– Não tenho ninguém com quem falar.

– Não posso tolerar sentir-me tão só.

– Sinto-me como se ninguém realmente me compreendesse.

– Já não estou próximo de ninguém.

– Não há ninguém a quem possa recorrer.

– Sinto-me isolado dos outros.

“Solidão” é um termo em voga e, como todos os termos em voga, cobre todo o tipo de coisas que a maioria das pessoas prefere não nomear e não tem ideia de como resolver.

Antes dos tempos modernos, muito poucos seres humanos viviam sozinhos. Como é que a vida moderna se tornou tão solitária?

Há muitas pessoas que gostam de estar sozinhas.

Eu própria gosto de estar sozinha. Mas o isolamento, que é uma coisa de que eu gosto, é diferente da solidão, que é uma coisa que detesto.

A solidão é um estado de profunda angústia.

Os neurocientistas apresentam a solidão como um estado de hipervigilância cujas origens se encontram entre os nossos antepassados primatas e no nosso próprio passado de caçadores-coletores.

Grande parte da investigação neste campo foi conduzida por John Cacioppo, no Center for Cognitive and Social Neuroscience, na Universidade de Chicago.

Cacioppo, que morreu em 2018, era conhecido como o Dr. Solidão.

No novo livro “Together: The Healing Power of Human Connection in a Sometimes Lonely World” (Harper Wave), Murthy desenvolve a teoria evolutiva da solidão de Cacioppo, que foi testada por antropólogos da Universidade de Oxford.

Estes traçaram as suas origens desde há cinquenta e dois milhões de anos, até aos primeiros primatas.

Os primatas precisam de pertencer a um grupo social íntimo, a uma família ou a um bando, para poderem sobreviver.

Isto é especialmente verdade para os humanos (humanos que não conhecemos podem muito bem matar-nos; problema que não é partilhado pela maioria dos outros primatas).

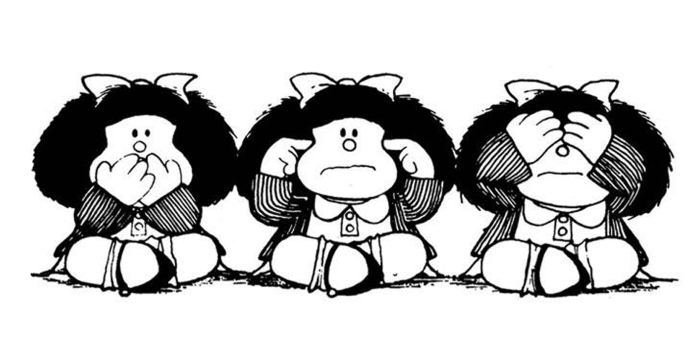

Estar separado do grupo – quer esteja sozinho ou se encontre entre um grupo de pessoas que não o conhecem e não o entendem – desencadeia uma resposta de luta-ou-fuga.

Cacioppo argumentou que o corpo interpreta o estar sozinho, ou estar com estranhos, como uma emergência.

“Ao longo de milénios, esta hipervigilância em resposta ao isolamento ficou incorporada no nosso sistema nervoso e produz a ansiedade que associamos à solidão”, refere Murthy.

A nossa respiração fica mais rápida, o coração acelera, a pressão arterial sobe e temos dificuldade em dormir.

Os neurocientistas apresentam a solidão como um estado de hipervigilância

Agimos com medo, na defensiva e focados em nós próprios, o que afasta as pessoas que poderiam realmente ajudar-nos.

Desta forma, as pessoas solitárias não fazem o que mais as beneficiaria: juntar-se aos outros.

Evolutivamente falando, entrar em pânico enquanto se está sozinho é altamente adaptativo, mas num mundo em que as leis (na sua maioria) nos impedem de nos matarmos uns aos outros, e precisamos de trabalhar com estranhos todos os dias, é uma espécie de tiro pela culatra.

Murthy refere que a solidão está por detrás de uma série de problemas – ansiedade, violência, trauma, crime, suicídio, depressão, apatia política e até mesmo polarização política.

Pertencer é sentir-se em casa. “Estar em casa é ser conhecido”, escreve ele.

O lar pode ser em qualquer lugar. As sociedades humanas são tão intrincadas que as pessoas têm laços significativos e íntimos de todos os tipos, com toda a espécie de grupos de pessoas, mesmo à distância.

Você pode sentir-se em casa com amigos, no trabalho, num refeitório universitário, na igreja, num estádio, ou no café do seu bairro.

A solidão é a sensação de que nenhum lugar é “casa”.

“Em várias comunidades”, escreve Murthy, “conheci pessoas solitárias que se sentiam sem-abrigo, apesar de terem um tecto sobre as suas cabeças”.

Talvez aquilo que as pessoas que experimentam a solidão e as que são sem-abrigo precisem seja casas com outros seres humanos que as amem e precisem delas, e de saber que são necessárias na sociedade. Isto não é uma agenda política. Isto é uma acusação à vida moderna.

Em “A Biography of Loneliness: The History of an Emotion” (Oxford), a historiadora britânica Fay Bound Alberti define a solidão como:

“Um sentimento cognitivo consciente de afastamento ou separação social dos outros significativos”.

Algumas pessoas referem que o sucesso das redes sociais é produto de uma epidemia de solidão

Alberti opõe-se à ideia de que a solidão é universal, trans-histórica, e a fonte de tudo o que nos aflige.

Ela argumenta que a condição verdadeiramente não existia antes do século XIX, pelo menos de forma crónica.

Não é que as pessoas – viúvas e viúvos, os muito pobres, os doentes e os marginalizados – não se sintam sós, mas como não era possível sobreviver sozinho, e sem ligações a outras pessoas por laços de afecto, lealdade e dever, a solidão era uma experiência passageira.

Os monarcas eram, provavelmente, solitários crónicos. Mas, para a maioria das pessoas comuns, a vida diária envolvia teias muito intrincadas de dependência, troca e abrigo partilhado, que ser cronicamente ou desesperadamente solitário era sinónimo de estar a morrer.

A palavra “solidão” raramente aparece em inglês antes de cerca de 1800.

Robinson Crusoe estava sozinho, mas nunca solitário.

Uma excepção é “Hamlet”: Ophelia sofre de “solidão” e acaba por suicidar-se por afogamento.

A solidão moderna, na opinião de Alberti, é filha do capitalismo e do secularismo.

“Muitas das divisões e hierarquias que se desenvolveram desde o século XVIII – entre Eu e o mundo, individual e colectivo, público e privado – foram naturalizadas através da política e da filosofia do individualismo”, refere Alberti.

“Será coincidência que o idioma da solidão tenha surgido ao mesmo tempo?” Não é uma coincidência.

O aumento da privacidade, ela própria um produto da economia de mercado – a privacidade é algo que se compra – é um factor de solidão.

Tal como o individualismo, pelo qual também se tem de pagar.

O livro de Alberti mostra que independentemente do ângulo que se olha para a epidemia de solidão ela está intimamente associada a viver-se sozinho.

Pela primeira vez na história da humanidade, um grande número de pessoas optam por permanecer solteiras.

Se viver sozinho torna as pessoas solitárias ou se as pessoas vivem sozinhas porque estão sós pode ser mais difícil de dizer, mas a preponderância das provas apoia a primeira: é a força da história, e não o exercício da escolha, que leva as pessoas a viver sozinhas.

Este é um problema para as pessoas que tentam combater uma epidemia de solidão, porque a força da história é implacável.

Antes do século XX, de acordo com os melhores estudos demográficos longitudinais, cerca de cinco por cento de todos os agregados familiares (ou cerca de um por cento da população mundial) eram constituídos por apenas uma pessoa.

Este número começou a aumentar por volta de 1910, impulsionado pela urbanização, pelo declínio dos trabalhadores por conta de outrem, pela diminuição da taxa de natalidade e pela substituição da família tradicional, multigeracional, pela família nuclear.

Quando David Riesman publicou “The Lonely Crowd”, em 1950, nove por cento de todas as famílias eram constituídas por uma única pessoa.

Em 1959, a psiquiatria descobriu a solidão, num subtil ensaio da psicanalista alemã Frieda Fromm-Reichmann.

“A solidão parece ser uma experiência tão dolorosa e assustadora que as pessoas farão praticamente tudo para a evitar”, escreveu ela.

“O desejo de intimidade interpessoal existe em todo o ser humano desde a infância e faz-se presente pela vida fora e não há ser humano que não esteja ameaçado pela sua perda” (Frieda Fromm-Reichmann).

As pessoas que não são solitárias têm tanto medo da solidão que evitam os solitários, com medo de que a condição possa ser contagiosa.

E as pessoas que estão sozinhas ficam tão horrorizadas com o que estão a viver que se fecham e ficam obcecadas consigo próprias.

Podemos viver sozinhos sem nos sentirmos sós, e podemos sentir-nos sós sem vivermos sozinhos, mas as duas coisas estão intimamente ligadas.

“Isso produz a triste convicção de que ninguém mais experienciou ou alguma vez sentirá o que está a experienciar ou experienciou”, escreveu Fromm-Reichmann.

A tragédia da solidão é que as pessoas solitárias não conseguem ver que muitas pessoas se sentem da mesma forma.

“Durante o último meio século, a nossa espécie embarcou numa notável experiência social”, escreveu o sociólogo Eric Klinenberg em “Going Solo: The Extraordinary Rise and Surprising Appeal of Living Alone“, de 2012.

“Pela primeira vez na história da humanidade, um grande número de pessoas – de todas as idades, em todos os lugares, de todas as convicções políticas – optam por permanecer solteiras.

A partir dos anos sessenta, a percentagem de famílias unitárias cresceu a um ritmo muito mais acentuado.

Foi impulsionada por uma elevada taxa de divórcios, uma taxa de natalidade ainda em queda e uma maior longevidade em geral. (Após a ascensão da família nuclear, os idosos começaram a residir sozinhos, com as mulheres a viverem normalmente mais tempo do que os seus maridos).

Cacioppo iniciou a sua investigação nos anos noventa, altura em que os seres humanos estavam a construir uma rede de computadores, para nos ligar a todos.

Empenhado na compressão do que leva as pessoas a optar por viverem sozinhas, Klinenberg, a partir da sua própria história, refere:

“Suponho que eu era um deles. Tentei viver sozinho quando tinha vinte e cinco anos, porque me parecia importante.

Possuir um móvel que não encontrara na rua pareceu-me significativo, um sinal de que tinha atingido a maioridade e podia pagar a renda.

Podia dar-me ao luxo de comprar privacidade, posso dizer agora, mas naquela altura teria dito que me tinha tornado “a minha própria pessoa”.

A solidão, escusado dizê-lo, é terrível para a saúde.

Durou apenas dois meses. Não gostava de ver televisão sozinho, e também não tinha televisão, e esta, se não era a idade de ouro da televisão, era a idade de ouro dos “The Simpsons”, por isso comecei a ver televisão com a pessoa que vivia no apartamento ao lado. Fui morar com ele, e depois casámos.”

Esta experiência pode não se enquadrar tão bem na história que Klinenberg conta; ele argumenta que as tecnologias de comunicação em rede, a começar pela adopção generalizada do telefone, nos anos cinquenta, ajudaram a tornar possível viver sozinho.

Rádio, televisão, internet, redes sociais: podemos sentir-nos em casa online. Ou não.

O influente livro de Robert Putnam sobre o declínio dos laços comunitários americanos, “Bowling Alone“, foi publicado em 2000, quatro anos antes do lançamento do Facebook, que monetizou a solidão.

Algumas pessoas dizem que o sucesso das redes sociais foi produto de uma epidemia de solidão; outras pessoas referem que contribuiu para isso; e há quem refira que é o único remédio para a solidão.

Ligue-se! Desligue-se! The Economist declarou que a solidão é “a lepra do século XXI”. A epidemia continua a crescer.

A tragédia da solidão é que as pessoas solitárias não conseguem ver que muitas pessoas se sentem da mesma forma.

Não se trata de um fenómeno particularmente americano. Sendo comum viver sozinho nos Estados Unidos, é ainda mais comum em muitas outras partes do mundo.

Entre elas, a Escandinávia, Japão, Alemanha, França, Reino Unido, Austrália e Canadá, e está em ascensão na China, Índia e Brasil.

Viver sozinho funciona melhor em nações com fortes apoios sociais.

Funciona pior em lugares como os Estados Unidos. É melhor ter, não só Internet, mas também uma rede de segurança social.

Depois começou o grande confinamento global: isolamento forçado, distanciamento social, encerramentos e restrições.

O Zoom é melhor do que nada. Mas por quanto tempo?

A pandemia é uma experiência terrível, assustadora, um teste à capacidade humana de suportar a solidão.

Traduzido/adaptado por Pedro Martins

A partir de “The History of Loneliness” – Jill Lepore

Comentários recentes